今回は『鯉のぼりはいつから始まった?』について解説します。

鯉のぼりはいつから始まった?

鯉のぼりの起源と歴史的背景

日本における鯉のぼりの起源は、古くは奈良時代に遡りますが、現在に繋がる形として広く知られるようになったのは江戸時代です。

この時期、端午の節句に子どもの健やかな成長と幸福を願う家庭が増え、鯉のぼりを飾る習慣が武家社会から庶民に広がりました。

鯉のぼりを飾る背景には、中国の伝説「登竜門」があり、鯉が龍門の滝を登り龍になるという故事から、子どもたちの成長と出世を願う意味が込められています。

- 奈良時代に中国から伝わったとされる

- 江戸時代に武家社会での端午の節句の風習が庶民に広まる

- 「登竜門」の伝説に基づき、子どもの成長と成功を願う象徴として

これらの点を踏まえると、鯉のぼりは単なる飾りではなく、深い願いが込められた文化的な象徴であることがわかります。

端午の節句と鯉のぼりの関係

端午の節句は、もともと中国の伝統的な行事で、悪い精霊を払い、健康と長寿を願う日です。

日本ではこの日を子どもの健やかな成長を願う日として、特に男の子の健康と将来の成功を祈るために鯉のぼりを飾る習慣があります。

鯉のぼりは、その強い生命力と滝登りの伝説から、困難を乗り越えて成功を収める子どもたちの象徴とされています。

- 5月5日の端午の節句に合わせて飾られる

- 子どもの成長と健康を願う日としての意味合いが強い

- 鯉のぼりが子どもたちの強さと成功を象徴

端午の節句に鯉のぼりを飾ることは、日本の家庭にとって大切な年中行事の一つであり、文化的な伝承を今に伝える重要な役割を果たしています。

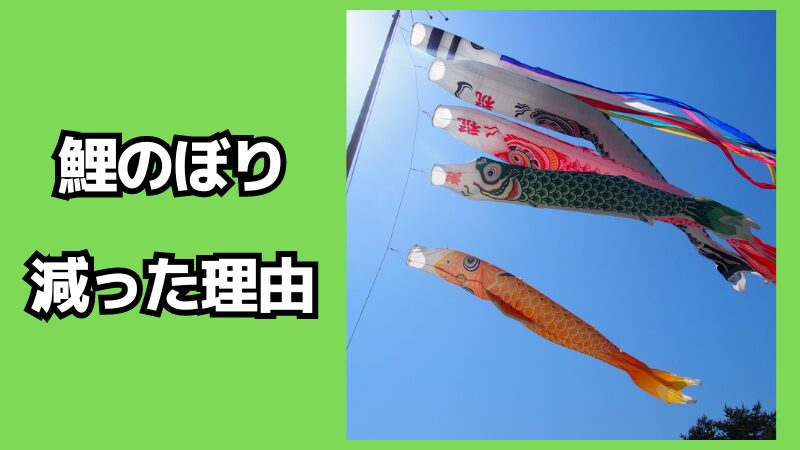

鯉のぼりの伝統的な飾り方

鯉のぼりを飾る際には、いくつかの伝統的なルールがあります。

最も一般的なのは、屋外に大きな柱を立てて、そこに色とりどりの鯉のぼりを泳がせるように吊るす方法です。

家族構成に合わせて、黒い鯉(父)、赤い鯉(母)、その他の色の鯉(子供)を順に吊るします。

また、吹流しには家族の健康と幸福を願う意味が込められ、矢車は邪気を払い、家族を守るシンボルとして飾られます。

これらの伝統的な飾り方は、日本の家庭に受け継がれる大切な文化であり、子どもたちの成長を家族で祝う美しい風習です。

- 黒い鯉(父)、赤い鯉(母)、その他の色(子ども)の順に吊るす

- 吹流しは家族の健康と幸福を願う象徴

- 矢車は邪気を払い、家族を守る意味がある

これにより、鯉のぼりの飾り方一つ一つには、家族の絆や願いが込められていることが理解できます。

日本各地の鯉のぼりの風習

日本国内では、地域によって鯉のぼりの飾り方や祝い方に独自の特色があります。

例えば、一部地域では、川や海に鯉のぼりを浮かべて祝う習慣があるなど、その地域の自然環境や歴史に根ざした風習が見られます。

また、地域によっては特定の日に集団で鯉のぼりを上げる行事が開催されることもあります。

- 地域によっては川や海に鯉のぼりを浮かべる風習がある

- 集団で鯉のぼりを上げる行事を開催する地域もある

- 地域の自然や歴史に根ざした独自の鯉のぼりの祝い方

これらの地域ごとの風習を知ることで、鯉のぼりの文化的な多様性と、それを通じた日本の豊かな自然や歴史への理解を深めることができます。

鯉のぼりの変遷と現代への影響

時代の変化と共に、鯉のぼりの形や意味も進化してきました。

現代では、伝統的な素材だけでなく、耐久性に優れた合成素材を使用した鯉のぼりや、小さなスペースでも飾れる室内用鯉のぼりも登場しています。

また、女の子のためのピンク色の鯉のぼりや、キャラクターをデザインした鯉のぼりなど、多様化するニーズに応える形で鯉のぼりは進化し続けています。

- 合成素材を使用した耐久性に優れた鯉のぼり

- 室内用や小さいサイズの鯉のぼり

- ピンク色の鯉のぼりやキャラクターデザインの鯉のぼり

これにより、現代の鯉のぼりは、伝統を守りつつも新しい時代のニーズに適応し、より多くの人々にその魅力を伝えていくことができます。

鯉のぼりができた理由

鯉のぼりと登竜門伝説

鯉のぼりと登竜門伝説は、鯉のぼりが持つ象徴的な意味の核心を成すものです。

この伝説によれば、鯉が力強く泳ぎ、龍門と呼ばれる高い滝を登ると、龍に変身するとされます。

この物語は、困難を乗り越え、高い目標を達成することの重要性と、そこから得られる報酬の価値を象徴しています。

日本では、この故事を子どもたちの成長と成功への願いと結びつけています。

- 登竜門伝説は、困難を乗り越える力強さと成功への願いを象徴

- 鯉のぼりは、この伝説を元に子どもたちの成長と出世を祈る意味を持つ

- 端午の節句に飾られることで、家族の健康と幸福を願う伝統になった

この伝説に基づいて鯉のぼりを飾ることは、子どもたちに対する期待と愛情の表現と言えるでしょう。

子どもの健やかな成長と幸福を願う思い

鯉のぼりができた理由の一つとして、子どもの健やかな成長と幸福を願う親の思いがあります。

端午の節句に鯉のぼりを飾る習慣は、子どもたちが健康で力強く成長し、人生で成功を収めることを願う日本の家庭の伝統です。

この習慣は、家族の絆を強化し、共に未来への希望を共有する機会を提供します。

- 端午の節句は子どもの成長と健康を願う日として重要

- 鯉のぼりは家族の幸福と子どもの未来への願いを象徴

- この伝統は世代を超えて受け継がれ、家族間の絆を深める

子どもたちの成長を祝うこの風習は、彼らが直面するであろう人生の困難に立ち向かう勇気を鼓舞します。

武家社会と鯉のぼり

鯉のぼりが広まった背景には、武家社会の影響もあります。

元々、武家では勇猛さや強さを象徴するために鯉のぼりを飾る習慣がありました。

この習慣は次第に庶民にも広がり、子どもの健やかな成長と出世を願う全国的な風習へと発展しました。

- 武家社会では、鯉のぼりは勇猛さや強さの象徴であった

- この習慣は庶民にも広がり、子どもの成長と成功を祈る風習へと変化した

- 現在では、社会階層を問わず、多くの家庭で端午の節句に鯉のぼりを飾る

このように、武家社会の習慣が広まり、現代においても子どもたちの成長を祝う重要な文化的象徴として、鯉のぼりは多くの家庭に受け入れられています。

民間伝承としての鯉のぼり

鯉のぼりは、民間伝承としての側面も持ち合わせています。

様々な地域で異なる物語や伝説が鯉のぼりに込められており、それぞれの家庭が独自の意味を鯉のぼりに託しています。

例えば、ある地域では鯉のぼりを飾ることで悪い霊を追い払い、家族を守るという信仰があります。

また、鯉のぼりを通じて、祖先への敬意を表したり、豊かな収穫を願う風習も存在します。

- 地域によっては鯉のぼりに特別な意味を持たせている

- 悪霊を払い、家族を守るためのシンボルとして使用されることもある

- 祖先への敬意や豊かな収穫を願う意味を込める風習もある

これらの民間伝承は、鯉のぼりを単なる装飾品ではなく、各家庭や地域にとって大切な意味を持つ文化的な象徴にしています。

鯉のぼりの色と意味

鯉のぼりの色にはそれぞれ特別な意味があり、家族構成や願いを象徴しています。

一般的に、黒い鯉は父親を、赤い鯉は母親を、その他の色は子どもたちを表しています。

この色分けは、家族の健康と幸福、そして子どもたちの明るい未来を願う日本の伝統的な価値観を反映しています。

- 黒い鯉は父親、赤い鯉は母親を象徴

- 子どもたちを表すために様々な色の鯉を使用する

- 家族の健康と幸福を願う伝統的な価値観を表している

鯉のぼりの色とその意味を理解することで、端午の節句の飾り付けに込められた家族への愛情と願いをより深く感じ取ることができます。

鯉のぼりを選ぶポイント

素材と耐久性

鯉のぼりを選ぶ際には、素材と耐久性が重要なポイントとなります。

屋外で使用することが多いため、風雨に強い素材でできているかどうかが重要です。

また、色褪せしにくい素材を選ぶことで、長期間美しい状態を保つことができます。

- ポリエステルやナイロンなどの耐久性の高い素材を選ぶ

- UVカット加工が施されているかどうかを確認する

- 防水・防腐処理がなされている素材を選ぶ

これらの点を考慮することで、鯉のぼりは長く使うことができ、毎年の節句を美しく彩ることができます。

サイズと設置スペース

鯉のぼりを飾る場所の広さに合わせて、適切なサイズのものを選ぶことが大切です。

庭園用の大きな鯉のぼりから、ベランダや室内で楽しむことができる小さな鯉のぼりまで、さまざまなサイズがあります。

- 設置スペースの大きさを事前に測定する

- 鯉のぼりの各魚のサイズも確認する

- 室内用やベランダ用のスタンドセットの選択も検討する

設置スペースに合った鯉のぼりを選ぶことで、見栄えがよく、節句の飾り付けを一層楽しむことができます。

色彩とデザイン

鯉のぼりは、色彩やデザインにもこだわって選ぶと、節句の飾り付けがより華やかになります。

伝統的なデザインのものから、現代的なタッチを加えたものまで多種多様です。

- 伝統的な色合いか、現代的なデザインかを選ぶ

- 家の外観や設置環境に合う色やデザインを選ぶ

- 子どもの好みに合わせたキャラクターデザインの鯉のぼりも検討する

色彩やデザインにこだわることで、鯉のぼりは家族の個性を表現し、節句の時期をさらに特別なものにすることができます。

家紋や名前入れのカスタマイズ

家紋やお子様の名前を入れるカスタマイズは、鯉のぼりをより個性的かつ記念に残るものにします。

このサービスを提供している業者を選ぶことで、オリジナリティ溢れる鯉のぼりを飾ることが可能です。

- 家紋入れサービスを提供しているか業者に確認する

- 名前入れのフォントやデザインを選べるか確認する

- カスタマイズに必要な時間や追加料金を事前に確認する

家紋や名前入れのカスタマイズを行うことで、鯉のぼりはただの飾り物ではなく、家族の歴史や思い出を象徴する大切なアイテムになります。

室内用と屋外用の選び方

鯉のぼりは、屋外用と室内用で素材やサイズが異なります。

室内で飾る場合は、スペースを取らないコンパクトなデザインや、安全性に配慮された素材のものを選ぶことが重要です。

- 室内用は軽量で小さめサイズを選ぶ

- 屋外用は耐候性や耐久性に優れた素材を選ぶ

- 設置場所に応じたスタンドや吊り下げ用具が必要か確認する

室内用と屋外用を適切に選ぶことで、どんな環境でも鯉のぼりを美しく飾り、節句を祝うことができます。

価格と予算

鯉のぼりを選ぶ際には、価格と予算も大切な考慮事項です。

高品質な素材や大きなサイズ、カスタマイズオプションを選ぶと価格は上がりますが、長期間使用することを考えれば、コストパフォーマンスに優れた選択が可能です。

- 予算に合わせた鯉のぼりのサイズや素材を選ぶ

- 長期間使用を考慮して、耐久性の高いものを選ぶことが経済的

- カスタマイズオプションの利用は、予算内で可能か確認する

予算に合わせた鯉のぼりを選ぶことで、無理なく節句を飾り、家族で楽しむことができます。

メンテナンスと保管方法

鯉のぼりは適切なメンテナンスと保管が必要です。

使用後は、汚れをきれいに拭き取り、乾燥させてから保管することが大切です。

また、色褪せや素材の劣化を防ぐため、直射日光を避けた場所で保管することが推奨されます。

- 使用後は汚れを拭き取り、十分に乾燥させる

- 直射日光を避け、湿度の低い場所で保管する

- 折り畳み可能な鯉のぼりは、折りジワがつかないように注意して保管する

適切なメンテナンスと保管を行うことで、鯉のぼりは長く美しく使用することができ、毎年の節句を彩る貴重な資産となります。

鯉のぼりの飾り方と楽しみ方

正しい飾り付けの手順

鯉のぼりを飾る際には、正しい手順を踏むことが大切です。

まず、鯉のぼりを吊るす場所を決定し、必要な器具(ポールやロープなど)を準備します。

次に、大きな鯉のぼりから順に吊るし、家族構成に合わせて吹流しや矢車も装飾します。

最後に、全体のバランスを見ながら微調整を行います。

- 吊るす場所の選定と器具の準備

- 大きな鯉のぼりから順に吊るす

- 吹流しや矢車も適切に装飾する

これらの手順を踏むことで、鯉のぼりは美しく飾られ、節句の飾り付けを一層楽しむことができます。

鯉のぼりと一緒に楽しむ行事

鯉のぼりを飾ることは、端午の節句を祝う重要な行事の一つです。

この時期には、家族や近所で集まって鯉のぼりを見上げながらピクニックを楽しんだり、特別な料理を作って食べたりすることがあります。

また、子どもたちが鯉のぼりの下で遊ぶ姿は、健やかな成長を願う素敵な光景です。

- 鯉のぼりを背景にした家族や地域のピクニック

- 端午の節句にちなんだ特別な料理を用意する

- 子どもたちが鯉のぼりの下で遊ぶ様子を楽しむ

これらの行事を通じて、鯉のぼりは単なる飾りではなく、家族の絆や地域コミュニティを深める大切な役割を果たします。

子どもと作る手作り鯉のぼり

市販の鯉のぼりも魅力的ですが、子どもたちと一緒に手作り鯉のぼりを作ることも、大切な思い出となります。

簡単な材料を使って、各自の好みに合わせたデザインの鯉のぼりを作ることができます。

この活動は、子どもたちの創造力を育むとともに、家族で楽しい時間を共有する機会となります。

- 簡単な材料で手作り鯉のぼりを作る

- 子どもの創造力を育むアクティビティとして

- 家族での楽しい時間を共有する

手作り鯉のぼりを作ることで、端午の節句は更に特別な日となり、家族の絆を深める素晴らしい機会となります。

鯉のぼりを使ったインテリア

鯉のぼりは、屋外だけでなく室内のインテリアとしても楽しむことができます。

小さな鯉のぼりを壁に飾ったり、テーブルの上に小さなスタンドセットを置いたりすることで、節句の雰囲気を家の中にも取り入れることができます。

また、鯉のぼりをモチーフにした小物を使うことで、さりげなく節句の装いを加えることも可能です。

- 小さな鯉のぼりを室内の壁に飾る

- テーブルの上に小さな鯉のぼりのスタンドセットを置く

- 鯉のぼりモチーフの小物をインテリアとして利用する

これらの方法を取り入れることで、節句の期間中だけでなく、日常生活の中でも鯉のぼりの美しさを楽しむことができます。

鯉のぼり関連のイベントとお祭り

日本各地で開催される鯉のぼり関連のイベントやお祭りに参加するのも、鯉のぼりを楽しむ素晴らしい方法の一つです。

大規模な鯉のぼりの展示が行われる場所では、数百匹もの鯉のぼりが空に泳ぐ壮大な光景を見ることができます。

また、地域によっては、鯉のぼり作りのワークショップや、端午の節句にちなんだ食事を楽しむことができるイベントもあります。

- 大規模な鯉のぼり展示を見る

- 鯉のぼり作りのワークショップに参加する

- 端午の節句にちなんだ食事やイベントを楽しむ

これらのイベントやお祭りに参加することで、鯉のぼりの魅力をより深く知ることができ、家族や友人と共に楽しい思い出を作ることができます。

鯉のぼりを通じた地域コミュニティの活性化

鯉のぼりは、地域コミュニティの活性化にも寄与しています。

鯉のぼりを飾るイベントやお祭りを通じて、地域住民が集まり、交流を深める機会を提供します。

特に、地域の子どもたちが参加する鯉のぼり関連の活動は、地域の文化や伝統を次世代に伝える重要な役割を果たしています。

- 地域イベントを通じて住民間の交流を促進する

- 子どもたちが地域の文化や伝統に触れる機会を提供する

- 鯉のぼりを通じて地域の魅力を発信する

鯉のぼりをきっかけとした地域コミュニティの活動は、住民同士の絆を強め、地域全体の活性化に寄与します。

鯉のぼりはいつから始まった?【まとめ】

今回は『鯉のぼりはいつから始まった?』について解説してきました。

- 鯉のぼりの起源は奈良時代に遡り、江戸時代に庶民に広まった

- 登竜門伝説に基づき、子どもの健やかな成長と出世を願う意味が込められている

- 武家社会から始まり、民間に広がった風習は、家族の絆を象徴している

- 現代では、鯉のぼりはさまざまなデザインや素材で楽しまれている

鯉のぼりの豊かな歴史と文化を知り、次世代に伝えていくことで、この美しい伝統を未来に繋げましょう。