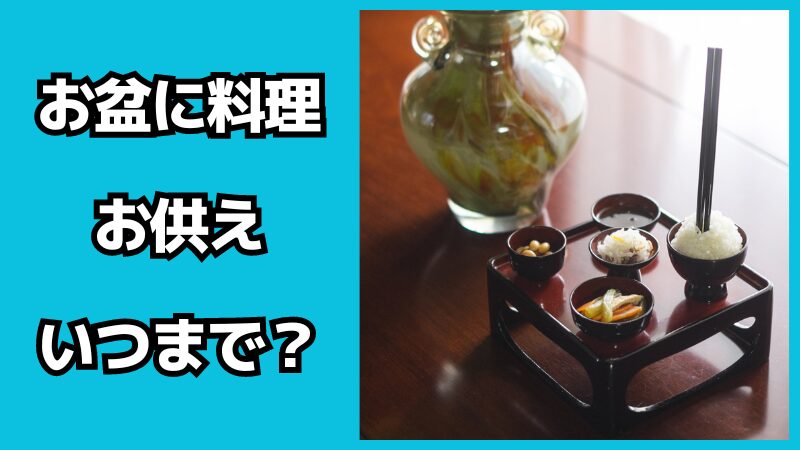

今回は『お盆に料理をお供えする期間はいつまで?』について解説します。

お盆に料理をお供えする期間はいつまで?

お盆とは? – 期間の由来と意味

お盆は日本の伝統的な行事で、故人の霊を迎え入れる期間です。

この時期には、先祖の霊を家に迎え、敬うために様々な儀式が行われます。

では、お盆の期間にはどのような背景があるのでしょうか?

- お盆は仏教の行事で、元々は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれていました

- 毎年7月または8月に行われ、地域によって異なります

- お盆の期間は、故人の霊がこの世に戻ってくるとされ、家族は霊を迎える準備をします

お盆の期間とその由来を知ることは、この行事に対する理解を深める上で大切です。

お盆期間の一般的な習慣とは

お盆には特有の習慣があります。

これらは長い年月を通じて受け継がれてきたもので、故人への敬意を示す大切な行事です。

- 迎え火と送り火:故人の霊を迎え入れるために火を焚き、送り出すためにも火を焚きます

- 精霊馬:きゅうりやなすを使って馬や牛を作り、霊の移動手段として供えます

- 盆棚:故人の霊を迎えるための特別な棚を設け、そこにお供え物を置きます

これらの習慣は、お盆期間中に特に重要視される儀式の一部です。

地域によるお盆の期間の違い

お盆の期間は、日本国内でさえ地域によって大きく異なります。

この違いは、それぞれの地域の気候や歴史的背景によるものです。

- 東日本では主に7月15日頃を中心にお盆を行います(旧盆)

- 西日本では8月15日頃が中心です(新盆)

- 沖縄では旧暦を用いる地域もあり、さらに異なる期間でお盆が行われます

このように、お盆の期間には地域ごとに特色があり、それぞれ異なる風習が存在します。

お供え料理を置くタイミングと期間

お盆にお供えする料理は、故人が好んだものや、季節の食材を使ったものが選ばれます。

では、これらのお供え物はいつ、どのようにして供えるのでしょうか?

- お盆の期間が始まる前日に迎え火を焚き、お供え物を準備します

- お盆の最終日に送り火を焚いて、お供え物を片付けるのが一般的です

- 期間中は常に新鮮なお供え物を供え続け、故人の霊が喜ぶように心掛けます

この期間、家族は故人の好物や季節の食べ物をお供えすることで、故人の霊との絆を深め、感謝の気持ちを表します。

お供えを終えるべき時期とその方法

お供え物は、お盆の期間中だけでなく、正しい時期に適切な方法で片付けることが大切です。

この作業には、故人への最後の送りという意味合いが込められています。

- 送り火を焚くことで、故人の霊をあの世へ送り出します

- お供え物は、送り火の後に家族で食べるか、自然に還せるように処理します

- お盆の終わりには、お供え物を含めたお盆飾りを片付け、家を普段の状態に戻します

これらの手順を踏むことで、お盆期間の終わりを迎え、故人の霊も安心してあの世へと旅立っていくとされています。

お供え料理に適した種類とは

お盆にお供えする料理には、故人が生前好んでいたものや、季節感を感じさせるものが選ばれます。

しかし、どのような料理が適しているのでしょうか?

- 故人の好物:故人が生前に好んでいた食べ物を中心に考えます

- 季節の食材:夏に旬を迎える野菜や果物を用いた料理が好まれます

- 精進料理:肉や魚を使わず、野菜や豆腐を中心にした料理も一般的です

これらの料理をお供えすることで、故人の魂に対する敬意と感謝を表現します。

注意すべき点とマナー

お盆にお供え物をする際には、いくつかの注意点とマナーがあります。

これらを守ることで、故人への敬意を適切に表現できます。

- 新鮮な食材を使用する:お供え物は、できるだけ新鮮なものを選びましょう

- 飾り方に気を付ける:お供え物は見た目にも美しく、故人が喜ぶように心掛けます

- 家族で分担する:お供え物の準備は家族で協力して行い、お盆を家族で迎える意識を高めます

これらのマナーを守ることで、お盆の期間をより意味深いものにすることができます。

お盆のお供え料理を食べても大丈夫?

お供え料理を食べるタイミング

お盆にお供えされた料理を食べるタイミングは、地域や家庭によって異なることが多いですが、一般的なガイドラインが存在します。

- 送り火が終わった後:お盆の最後に行われる送り火が終わった後に、お供え物を食べることが一般的です

- お供えが終わった後:家によっては、お供え物を特定の期間だけ祭壇に置き、その後に家族で分け合って食べます

- 故人を偲ぶ食事会:お供え物を食べることを通じて、家族が集まり故人を偲ぶ時間を持つこともあります

お供え物を食べることは、故人への感謝の気持ちを表す行為の一つとして大切にされています。

お供え物を食べる際の心得

お盆にお供えされた料理を食べる際には、いくつかの心得があります。

これらを守ることで、故人への敬意を示すことができます。

- 感謝の気持ちを持って食べる:お供え物を食べる前には、故人への感謝の気持ちを心に留めましょう

- 無駄にしない:お供えされた食べ物は大切に扱い、無駄にしないようにしましょう

- 家族で共有する:可能であれば、お供え物は家族で分け合って食べ、故人を偲ぶ良い機会にしましょう

お供え物を食べることは、故人との絆を感じる大切な瞬間です。

お供え料理を再利用する際のアイデア

お供えされた料理をどのように再利用するかは、時に頭を悩ませることがあります。

ここでは、お供え料理を再利用する際のいくつかのアイデアを紹介します。

- お汁物や煮物は、次の日の温め直しで味がなじんで更に美味しくなります

- 野菜や果物は、スムージーやサラダにアレンジすることができます

- お餅やご飯ものは、チャーハンやお焼きにして楽しむことができます

このようにお供え料理を再利用することで、無駄なく美味しく食べることができます。

食べられないお供え物の取り扱い方

食べられないお供え物がある場合、適切な処理方法を知っておくことが重要です。

- 生花や装飾品は、自然に還せる場所で供養しましょう

- 食べ物であっても腐敗してしまった場合は、感謝の気持ちを込めて処理しましょう

- ペットフードにできるものは、ペットへのお供えとして活用することも一つの方法です

食べられないお供え物も、感謝の心を持って、最善の方法で処理することが大切です。

食べることに対する地域の考え方

お盆のお供え物を食べることについては、地域によって様々な考え方が存在します。

それぞれの地域の文化や伝統を尊重することが重要です。

- 一部の地域では、お供え物を食べることが故人との絆を深める重要な行為とされています

- 他の地域では、お供え物は故人のためだけに捧げられ、食べることは控えるべきとする場合もあります

- また、お供え物を食べるタイミングについても、地域によって異なる習慣があります

このように、お供え物を食べることに対する考え方は多様であり、その地域の風習に従うことが大事です。

お供え料理を共有する意義

お盆のお供え料理を家族や親戚と共に食べることには、大きな意義があります。

この行為を通じて、家族間の絆が深まるとともに、故人への思いを共有することができます。

- 家族や親戚が一堂に会することで、故人を偲び、思い出を語り合う良い機会になります

- お供え料理を共にすることで、故人もまた家族と共に食事を楽しんでいると感じられます

- 故人の好物を食べることで、故人への思い出がよみがえり、心の中で故人を偲ぶことができます

お供え料理を共有することは、ただ食事をする以上の深い意味があり、故人への敬愛の気持ちを表現する大切な瞬間です。

食べ物以外のお供え物はどうする?

お盆にお供えされるものは、食べ物だけではありません。

食べ物以外のお供え物にも、適切な取り扱いが必要です。

- 生花や線香は、お盆が終わった後に適切な方法で供養します

- 装飾品や衣類など、故人が好んでいた品物は、家族が大切に保管することも一つの方法です

- ペットなど動物のためのお供え物も、感謝の気持ちを込めて処理することが大切です

お供え物を大切に扱うことは、故人への敬意と愛情の表れです。

食べ物だけでなく、食べ物以外のお供え物にも心を配り、故人を偲びましょう。

お盆のお供え料理の選び方と準備のコツ

お供えに適した料理とは

お盆のお供えに適した料理を選ぶ際は、故人の好みや季節の食材を考慮することが大切です。

適した料理の選び方には以下のポイントがあります。

- 故人の好きだった食べ物を優先して選びます

- 季節の食材を使った料理を選ぶことで、旬の味覚をお供えします

- 保存がきく料理や手間のかからないシンプルな料理も選ばれやすいです

これらのポイントに注意して料理を選ぶことで、故人への想いを形にすることができます。

簡単に準備できるお供え料理レシピ

お供え料理を準備する際には、できるだけ手間をかけずに、かつ心を込めた料理を提供したいものです。

ここでは、簡単に準備できるお供え料理のレシピをいくつか紹介します。

- きゅうりとなすを使った精霊馬:夏野菜を使った簡単な飾り切りで、お盆の風習にも合います

- 冷奴にトッピングを加えたもの:豆腐一丁にネギやかつお節をのせるだけで、簡単に準備できます

- 果物の盛り合わせ:季節の果物をカットして盛り付けるだけで、色鮮やかなお供え物になります

これらの簡単レシピを活用することで、忙しい中でも心を込めたお供えが可能です。

伝統的なお供え料理とその意味

お盆のお供えには、伝統的な料理が多く存在します。

これらの料理にはそれぞれに意味が込められており、故人への敬意を示す重要な役割を担っています。

- おはぎやきんとん:豊作を祈願し、先祖の霊を慰めるために供えられます

- 五目寿司やちらし寿司:色とりどりの食材を使用し、縁起の良さを象徴します

- そうめん:縁起物として、また食べやすさからお供えに選ばれることが多いです

これらの伝統的な料理をお供えすることで、故人への深い敬意と感謝の気持ちを表現します。

お供え料理の保存方法と期間

お盆にお供えした料理は、適切に保存することが重要です。

保存方法と期間については、以下のポイントを参考にしてください。

- 冷蔵保存が必要な料理は、お供え後すぐに冷蔵庫に入れます

- 常温保存が可能な料理でも、直射日光や高温を避ける場所に保管しましょう

- お供えした料理の中には、消費期限が短いものもあるため、早めに食べ切るか、適切な方法で処理することが大切です

これらの保存方法を守ることで、お供え物を無駄にすることなく、故人への感謝の気持ちを大切にすることができます。

ベジタリアン向けお供え料理のアイデア

近年、ベジタリアンやヴィーガンの方々に配慮したお供え料理の需要が高まっています。

ベジタリアン向けのお供え料理には、以下のようなアイデアがあります。

- 野菜の天ぷら:季節の野菜を使用し、色鮮やかに仕上げることができます

- 豆腐やきのこの煮物:動物性食品を使用しないで、栄養価の高い料理を作ることが可能です

- 野菜寿司:野菜のみを使用した寿司は、見た目にも美しく、ベジタリアンの方にも喜ばれます

これらの料理は、ベジタリアンの方々だけでなく、健康を意識する多くの人にとっても適した選択肢となります。

最適なお供え料理の量とは

お供えする料理の量については、故人との関係や家族の人数、お盆の期間など、様々な要因を考慮する必要があります。

適切な量の目安には以下のポイントがあります。

- お供えする故人の数に応じて、料理の種類や量を調整します

- お供え物は、食べきれる量を心掛けることが大切です

- 大人数で集まる場合は、それぞれの好みや食事の量を考慮して、豊富に用意することが望ましいです

お供え料理の量を適切に管理することで、故人への敬意を表しつつ、無駄を避けることができます。

お供え料理のマナーと注意点

お供え料理を準備する際には、いくつかのマナーと注意点があります。

これらを守ることで、故人への敬意を正しく表現することができます。

- 清潔な環境で料理を準備し、心を込めてお供えします

- お供え物は、故人が好んだものや季節感を反映したものを選びます

- お供えした料理は、お盆の期間が終わった後に適切な方法で処理することが重要です

これらのポイントを心掛けることで、お供え料理を通じて故人への感謝の気持ちを表すことができます。

お盆のお供え料理に込める想いとは

お供え料理を通じた故人へのメッセージ

お盆のお供え料理には、ただ美味しいものを供えるだけではなく、故人への想いやメッセージが込められています。

料理一つ一つには、以下のような意味があります。

- 故人の好きだった料理を選ぶことで、生前の思い出を大切にしているというメッセージを伝えます

- 季節の食材を使った料理を供えることで、現世の変化を故人に知らせ、共有しているという気持ちを示します

- 手間をかけて準備した料理は、故人への深い愛情と尊敬の気持ちを表します

これらの料理を通じて、故人に向けた想いやメッセージを伝えることができます。

お供え料理で伝える家族の絆

お盆のお供え料理は、家族の絆を象徴するものでもあります。

共に料理を準備し、お供えすることには、以下のような意味が込められています。

- 家族全員でお供え物を準備することで、協力し合う大切さを再認識します

- 故人が好んだ料理を家族で分かち合うことは、家族の絆を深める機会になります

- お供え料理を共有することで、世代を超えた家族のつながりを感じることができます

お供え料理を通じて、家族の絆を確かめ合い、それを故人にも感じてもらうことができます。

代代伝わるお供え料理のレシピとその意味

家には代々伝わるお供え料理のレシピがあることが多く、これらは家族の歴史や伝統を象徴しています。

このような料理には、以下のような深い意味があります。

- 代々受け継がれてきたレシピは、家族のルーツや故人への敬意を示します

- 古くからのレシピを用いることで、過去と現在とのつながりを感じることができます

- 家族固有のレシピを用いることは、家族のアイデンティティを強化します

これらのレシピを用いることで、家族の歴史や伝統を次世代に伝えることができます。

お供え料理の準備を通じた教育の場

お供え料理の準備は、子どもたちにとって大切な教育の場にもなります。

料理を通じて、以下のような教訓を伝えることができます。

- 故人への敬意を持つことの大切さを学びます

- 家族の伝統や文化を理解し、それを尊重する心を養います

- 料理の準備過程で協力し合うことで、チームワークの重要性を学びます

これらの経験を通して、子どもたちは故人を思いやる心や家族への愛情を深め、社会で生きていく上で必要なスキルや価値観を身につけることができます。

お供え料理を選ぶ際の心がけ

お供え料理を選ぶ際には、故人への敬意はもちろん、家族や参列者の健康や好みも考慮する必要があります。

適切な料理選びには以下の心がけが重要です。

- 故人の好みだけでなく、現代の食生活や健康に合わせた料理を選ぶべきです

- アレルギーや食事制限がある家族がいる場合は、それらを考慮した料理を準備します

- お供え料理を通じて、家族や故人との思い出を大切にする心を持ち続けることが大切です

これらの心がけを持つことで、お供え料理は故人への想いを伝えるだけでなく、生きている家族や友人たちにも思いやりを示す機会となります。

現代のお供え料理のトレンド

時代と共に、お供え料理の選び方も変化しています。

現代のトレンドを取り入れつつ、伝統を大切にすることで、お供え料理はより豊かなものになります。

- ヘルシーで栄養バランスの取れた料理が選ばれることが増えています

- 見た目にも美しい、インスタ映えするような料理が好まれるようになっています

- 伝統的なレシピに少しのアレンジを加えることで、新しさと伝統のバランスを取ります

このように、現代のトレンドを取り入れながらも、故人への敬意や家族の絆を大切にすることが、お供え料理を選ぶ上での大切なポイントです。

お供え料理にまつわるQ&A

お供え料理に関しては、様々な疑問が生じることがあります。

ここでは、よくある質問に答える形で、お供え料理に関する知識を深めることができます。

- Q: お供え料理はいつ準備するのが良いですか?

A: お盆の数日前から準備を始めるのが一般的ですが、地域や家庭によって異なります。 - Q: お供え料理の保存方法は?

A: 冷蔵が必要なものは冷蔵庫に、それ以外は涼しい場所で保存します。 - Q: お供えした後の料理はどうするのが適切ですか?

A: 家族で分け合って食べるか、食べられない場合は適切に処分します。

お盆に料理をお供えする期間はいつまで?【まとめ】

今回は『お盆に料理をお供えする期間はいつまで?』について解説してきました。

- お盆のお供え料理は故人への敬意と家族の絆を表す重要な行事です

- お供えする期間は地域によって異なりますが、一般的にはお盆の前日から始まり、最終日の送り火で終わります

- お供え料理は故人が好んだものや季節の食材を使ったものが選ばれます

- お供えした料理は送り火の後に家族で共有することが一般的です

この記事を参考に、お盆の期間中に故人を偲びながら、家族で心を込めたお供えを行いましょう。